“إبن إقليم تاونات”أحمد المرزوقي يستحضر مواقف إنسانية لفارسي”سجن تازممارت” ..لويز والشربادوي

أحمد المرزوقي°- عن موقع” هسبريس”:”تاونات نت”/-كان أولهما طويلا عريض المنكبين، بجسم رياضي مشيق، وشعر أبيض يعطي تناقضه مع سمرة وجهه الوسيم سحرا رجوليا يشي بالطيبوبة الفطرية التي لا تخطئها عين سجين دأب على رؤية جلادين قُدت تقاطيع وجوههم من الصخر الجامد. كنا نلقبه بـ”جّيف”(بتشديد الجيم) لشبه بينه وبين الممثل الأمريكي الشهير “جّيف شاندلر”، وكان دائم الابتسام في تلك الرقعة الجهنمية من جحيم الدنيا التي تسمى تزممارت، ابتسام كان يشع ضياؤه كخيط نور دافئ في بحر لجّي من الظلمات.

كان وهو يفتح أبواب الزنازين يدندن دائما بأغنيته المفضلة التي كانت حديثة العهد آنذاك: “ليلي يا ليلي.. ليلي يا ليلي.. سال البركيا ومالها؟؟”، فكان صوته الأجش يربطنا بعالم الطرب وبذكرى أناس أحببناهم لما كنا ننعم بالشمس والحياة، ورددنا وإياهم كم من أغنيات عذاب تطرب القلب وتهز المشاعر.

هذا هو منقذنا بعد الله عز وجل، محمد الشربادوي، ابن مدينة بني ملال البار.

وباختصار، فإن الحراس في السجن نوعان:

نوع نادر جدا، يلقي إليك بالتحية حين يفتح عليك الباب، ويبتسم في وجهك متمنيا لك سراحا قريبا، وعندما يغلقه عليك، يتمنى لك ليلة سعيدة ويسد المزلاج بهدوء وبدون صرير مزعج يذبح طبل أذنك.

ونوع ثان، وهو الغالبية العظمى، يفتح الباب بجلبة متعمدة وبوجه شيطان قتلت له أمه وأباه وأنكرت أصله وفصله، وينعق في وجهك في أحسن الأحوال بصوت غراب أبقع:

ـ تحرك لامك..

وعندما يغلق الباب، يلطمه بكل ما يطفح به قلبه الخبيث من حقد أعمى على البشرية جمعاء، فتحس كأن السقف سيخر من فوقك، ثم يلقي إليك بسبة المساء المعتادة، ويذهب للقاء أبنائه بضمير “مرتاح”.

كان سي محمد الشربادوي (وهذا هو اسمه الحقيقي) مع حارس ثان، سنذكره لاحقا، رجلا طيبا تميز منذ الأول بعمل إنساني لا يقدم عليه إلا كل شهم نبيل. ذلك أنه لما قام رئيس الحراس أحمد خربوش، في أول شهر من اختطافنا ونقلنا إلى معتقل تزممارت سنة 1973، بربط اتصال أولي مع بعض أسر المعتقلين، وشى به إلى المدير نائبه ابن إدريس الملقب بـ”السلك”، الذي كان يريد أن يحل محله. فنصب له المدير الملقب بـ”لوم أوبابوش” كمينا على مدخل مدينة الريش وهو عائد في حافلة بالرسائل والدواء بعدما ربط الاتصال الثاني ببعض العائلات في كل من البيضاء والرباط والقنيطرة.

ولما أنزلوه من الحافلة، عين المدير بطل قصتنا المساعد الأول محمد الشربادوي لتفتيشه تفتيشا دقيقا أمام جمهرة من رجال الدرك. ولم يكن المدير يعلم أنه كانت بين الرجلين صداقة ومحبة، كما لا يدري أحد كيف استطاع “جيف” بعناية ربانية أن يموه على جميع رجال السلطة المتربصين، ويستل من جيب المتهم حزمة من الرسائل دسها في قميصه وهو منحنٍ بسرعة خاطفة على غرار ما يفعل ساحر يدهش الناس بألاعيبه المبهرة وخفة أصابعه الرشيقة. وقد حكى الرجل الطيب أنه كان يردد في سره الآية الكريمة: “وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون”.

وكانت هذه المجازفة الخطيرة في غاية الأهمية، إذ لو قدر الله وكان المرحوم خربوش قد ضبط، لما كنا اليوم أحياء نرزق وننعم بكرم ربنا وحدبه ونحمده في الغدو والآصال.

أجل كانت هذه الشجاعة النبيلة النادرة هي التي أعتقتنا وأعتقت رقبة الشيخ خربوش من العذاب لما ادعى بأنه اشترى تلك الكمية الكبيرة من الدواء لأسرته ولبعض الأسر الصديقة خوفا من نفادها من صيدلية بلدة الريش الوحيدة آنذاك.

وبطبيعة الحال، لم ينطل الادعاء على تلك الكواسر المتهيئة للفتك به، وتيقنوا أن الدواء كان موجها لا محالة إلى السجناء، ولكنهم عجزوا أن يقيموا على ذلك حجة أو دليلا، فسجنوه ستة أشهر بعد سلسلة من الاستنطاقات الشاقة الطويلة، ثم أخلوا سبيله وطردوه من الجيش.

كانت هذه الحادثة إيذانا ببدء الجحيم المستعر؛ إذ استدعى المدير الرهيب الحراس، وهددهم بالويل والثبور إن اشتم في أحدهم مجرد شبهة تعاطف، وحرم عليهم الكلام معنا وأصبح تفتيشهم في الدخول والخروج ضرورة ملحة. ومنذ تلك الفترة أُسدل جدار من الحديد علينا، وعلّبنا كما يعلب السردين في الصناديق القصديرية الصغيرة الضيقة.

وبما أن المصائب حين تأتي لا تأتي فرادى، فقد تزامن مع تلك الحادثة الخطيرة دخول “المارشال” البرد إلى المعمعة، حيث انتصب جبل العياشي بكل جبروت صقيعه “ليكرمنا”، ونحن شبه عراة، بأحدّ ما لديه من نصال مسمومة تخترق جلدنا الرهيف وتستقر في العظام لتحيلها إلى رميم.

ولم نعد نرى لـ”جيف” بعد ذلك اليوم وجها، لأن المدير قلب الحراس من عنبر إلى آخر.

ولكن الله سبحانه وتعالى عوضنا عن ذلك الضياع برجل فاضل آخر كان يكتم إيمانه في تلك الجوقة الثانية من الحراس، الذين كان من بينهم أعتى ما يمكن لمغرب الظل والدهاليز أن ينتج من جلادين أقحاح: “السيرخينطو” و”مايك سييرا” و”لوبيليي”.. وما أدراك ما هم.

وإذا لجأنا إلى ذكرهم بألقابهم عوض أسمائهم، فذلك حفاظا على كرامة أسرهم وذويهم، وصونها من العار الذي قد يلحق بهم ظلما وهم منه برآء، إذ “لا تزر وازرة وزر أخرى” كما يقول رب العزة.

كان البطل الثاني رجلا لا ككل الرجال أخلاقا ونبلا وإنسانية. كنا نلقبه بـ”البيكادور”، وكان اسمه الحقيقي هو العربي لويز. اسم على مسمى.

واللويز في المفهوم الشعبي، كما يعلم الجميع، هو قطع الذهب الخالص.

ويحق لمدينة بني ملال المجاهدة، وهي المعروفة برجالاتها المناضلين الأفذاذ، أن تضيف إلى قائمة أبطالها الذهبية اسمي محمد الشربادوي والعربي لويز.

كان الرجل طويلا بدون إفراط، ذا سمرة خفيفة وقسمات وجه متناسقة مع أناقة ظاهرة في الملبس، وكان صموتا وقورا يطل من نظراته المتعاطفة معنا حزن دفين وعدم الرضا عما كنا عليه من وضع كارثي يهتز لبشاعته وهمجيته عرش الرحمان.

وكان كلما فتح الباب، ألقى علينا بالتحية، ورفع أصبعه إلى السماء وتمتم بشفتيه دعوة بإطلاق السراح.

وإن أنسى في حياتي، فلن أنسى يوما كان البرد فيه قد بلغ عتوه، وكنت قد قدمت إلى ذلك الجحيم برأس حليق، ومزقت لسذاجتي أحد الغطاءين (أو بالأحرى ترطيبة سروج البغال والخيول) وجعلت منه حبلا طويلا لتأمين التواصل بين الزنازين اعتقادا مني بأن تواجدنا لن يكون إلا مؤقتا في تلك الربوع “الطيبة”.

ولكن ما إن جاء “المعقول” وشمر البرد عن سواعده المفتولة، حتى وجدتني ديكا مريشا في ثلاجة ألمانية الصنع. فظللت أرتعش بالليل والنهار وكأنني مربوط إلى تيار كهربائي عنيف، وكنت أحس بصفير حاد يجنني وكأن بوق قطار متهالك ينفخ في طبل أذني، إلى أن اعتقدت أن مخي سينفجر بين لحظة وأخرى وأن نهايتي قد اقتربت، فإذا بالباب يفتح علي على حين غرة، وبالعربي لويز ينظر شمالا ويمينا ثم يرمي إلي بطربوش صوفي جديد.

كم كان ذلك الطربوش يساوي في تلك اللحظة الرهيبة لو افترضنا أنه خضع لمزايدة في بورصة كان فيها أثرياء مثل روتشيلد وروك فيلر وبيل غيتس في نفس وضعي؟

المهم أن هذا الرجل الكريم فعل كل ما في وسعه لتخفيف العذاب عنا ولم يبخل على أي منا (كلما سمحت الفرصة) بتمر وخبز وتين وحلوى وقطع سكر وأدوية بسيطة وغير ذلك، كنا لو قايضنا ثمنها في تلك الظروف العصيبة بملء الأرض ذهبا لما وفيناها حقها.

وقد رأينا في عينيه دمعا صامتا وهو يفتح علينا الزنازين ذات عيد أضحى، “ويبارك لنا العيد السعيد بقلب مشروخ” مثلما يبارك الأطفال العيد للأكباش المتهيئة للذبح وهم محزونون لفقدان صحبتها.

ولكن دوره العظيم جاء حين أصيب المرحوم لغالو بالشلل، فلجأ الحارس الكريم إلى زوجته الطيبة، التي بدأت تعد له دواء بلديا يتكون من خليط أعشاب طبية، فطفق يأتي له به إلى أن وقف المشلول على رجليه بفضل الدواء وحدب رفيقه في الزنزانة، المرحوم بنعيسى الراشدي.

في تلك الآونة بالذات من سنة 1982، وقعت الواقعة حين ضبط “السلك”، رئيس الحراس، مجلة أدبية عراقية (تتكلم جل فصولها عن الشاعر العراقي المشهور بدر شاكر السياب)، كان ينوي المرحوم ميمون الفاكوري (وقد كان فاقدا عقله) تسريبها إلى المرحوم عبد السلام حيفي (الذي كان هو الآخر على نفس الوضعية المرضية)، فخضعنا لتفتيش دقيق أخذوا منا فيه كل ما جمعناه طوال تلك السنين العصيبة من خشاش الأرض، وخرق لباس شهدائنا الملطخة، ولباب الخبز اليابس، وسعف النخل، وعلب عود الثقاب الخاوية، وقطع جرائد وسخة كان الحراس يرمونها عندما كانوا يحملون إلينا طنجير الأكل “اللذيذ”.

وبسبب هذه “النكبة” سقط في صقيع تلك السنة العاتية على إثر وشاية “السلك” المجانية ثمانية أصدقاء.

ومرة أخرى، قام المدير بتبديل الحراس من عنبر إلى آخر، فكانت فرحتنا عظيمة لما عاد إلينا “جيف” ببسمته المشرقة وطيبوبته المتناهية. فقام لتوه بربط الاتصال ببعض أسرنا، التي كانت متواجدة في محور البيضاء والرباط والقنيطرة، بفضل الطيار صالح حشاد، وامبارك الطويل، ومحمد غلول، والنقيب عبد اللطيف بلكبير، الذي قيض الله له فوق ذلك “الشويبيني”، وهو حارس أمي كان يشتغل عند أسرته قبل أن ينخرط في سلك الجندية، وكان إلى جانب حارس آخر يدعى “سر فر” جنديين جاهلين برتبة عريف أول، مهووسين بالمال ومستعدين لأجل كسبه أن يبيعا والديهما وفلذات أكبادهما.

باختصار شديد، انفضح سر تزممارت، ووقعت عليه جلبة دولية، فبادر المسؤولون إلى تكذيب الخبر تكذيبا قاطعا، لكنهم سرعان ما سلموا بالأمر الواقع وانتهوا بإطلاق سراحنا تحت ضغوط دولية كبيرة.

قبل هذا الأوان بقليل، كان المساعد الأول العربي لويز قد نجح في مباراة الدخول إلى الأكاديمية، وبعد التدريب عين ضابطا في القصر الملكي.

يا للغرابة والمفارقة.. من تزممارت إلى القصر الملكي.

ولم ألتق به إلا بعدما كتبت رواية “الزنزانة رقم 10″، فطرق بيتي ذات صباح ولم أتعرف عليه إلا عندما عانقني بعينين مبللتين بالدموع، وقال لي متأثرا:

ـ لقد صنعت مني بطلا.

قلت مستفهما:

ـ كيف ذلك؟

قال: تفاجأت وأنا في المقهى الذي أملكه بتقاطر الناس علي من كل حدب وصوب وقد جاؤوا ليهنئوني. ولم أعرف السبب إلا بعدما قرأت كتابك.

قلت له شاكرا:

ـ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بل أنت بطل بالحق والحقيق، ونحن مهما قلنا فيك لن نوفيك حقك أيها الرجل الكريم.

مات الحاج العربي لويز قبل أربع سنوات من هذا الأوان، وذهبت مع سي محمد غلول لتعزية أهله.

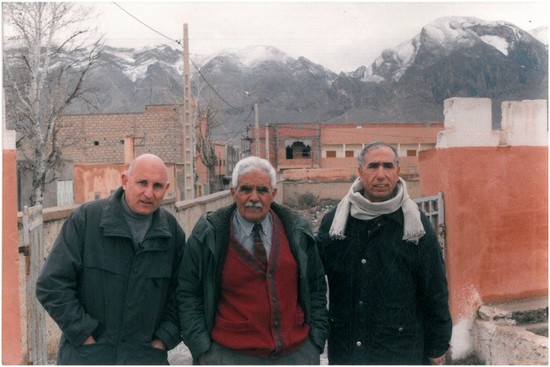

أما محمد الشربادوي، فقد التقيت به مع صديقي عبد الله أعكاو بمدينة الريش لما سافرنا في نفس الطائرة، التي أقلت أعضاء من هيئة الإنصاف والمصالحة، التي توجهت إلى تزممارت لإخراج رفات الضحايا، والتقينا بعد اتصال مسبق مع الصحفي رضا بن جلون لتصوير حصة من برنامجه الناجح “Le grand angle”، فاستضافنا الرجل الكريم الطيب وأحسن وفادتنا، وكانت فرصة غالية عبرنا له فيها عن فائق شكرنا وعظيم امتناننا.

ومنذ ذلك الوقت ظلت العلاقة قائمة عبر الهاتف، نتواصل في المناسبات والأعياد، إلى أن جاءنا خبر وفاته يوم 7 غشت من هذا الشهر.

رحم الله الفقيدين العزيزين وأكرم نزلهما وجازاهما عنا خيرا وإحسانا وجعل ما قاما به لصالحنا خير ما يلقيان به ربهما يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما نرفع خالص العزاء وأحر المواساة إلى أبنائهما وزوجاتهما وجميع أفراد أسرهما، الذين نريد أن نقول لهم إنه يحق لهم أن يفتخروا بهذين الرجلين الشهمين الفذين، اللذين قادتهما العناية الربانية إلينا ليكونا سببا لانتشالنا من سراديب طاحونة تزممارت.

“ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض”

صدق الله العظيم.

أحمد المرزوقي°:ضابط عسكري سابق -من مواليد غفساي بإقليم تاونات/مؤلف رواية “الزنزانة رقم 10″